Un’analisi comparativa tra la rivoluzione industriale passata e la società digitale contemporanea. Due rivoluzioni industriali che sembrano avere gli stessi effetti sulla Umanità (parte 1)

Da molti anni sostengo che l’Umanità si ritrova in un momento della sua Storia che ha dei parallelismi con un altro momento topico i cui effetti sulla Società erano dominati da un disorientamento generale dovuto ad ambiguità, incertezza e complessità. Le rivoluzioni industriali hanno segnato punti cruciali nella storia dell’umanità, portando con sé trasformazioni profonde e complesse nella società. Oggi, ci troviamo di fronte a una nuova rivoluzione industriale, caratterizzata dall’avanzamento delle tecnologie digitali, dell’intelligenza artificiale e dell’automazione. Il parallelismo tra gli effetti delle due rivoluzioni industriali diventa evidente quando osserviamo come entrambe abbiano creato un senso di disorientamento e incertezza nella società umana. L’ambiguità e la complessità associate ai cambiamenti tecnologici hanno generato domande profonde sul futuro della società e sulla nostra capacità di adattarci alle nuove realtà. I pensatori della scuola di Francoforte, con la loro critica sociale e culturale, hanno affrontato questi temi in modo profondo, mettendo in luce le contraddizioni e i rischi che derivano da una società in trasformazione.

La Scuola di Francoforte

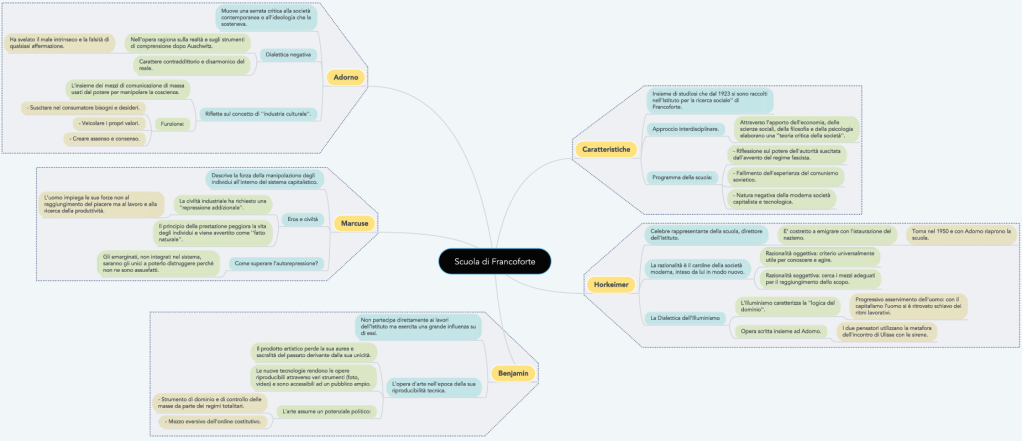

La scuola di Francoforte, conosciuta anche come Teoria Critica, è stato un movimento intellettuale influente nel XX secolo. Composta da un gruppo di pensatori e filosofi, tra cui Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin e Jürgen Habermas, la scuola di Francoforte si proponeva di analizzare criticamente la società contemporanea e di sviluppare strumenti di comprensione e cambiamento.

Uno degli elementi chiave del pensiero della scuola di Francoforte è la critica sociale e culturale, che si sviluppò in risposta alle trasformazioni causate dalla rivoluzione industriale del passato. Tuttavia, possiamo identificare un parallelismo significativo tra gli effetti di quella rivoluzione industriale e quelli di una nuova rivoluzione industriale contemporanea.

La rivoluzione industriale del passato ha portato a cambiamenti profondi nella società, nell’economia e nella vita quotidiana delle persone. L’introduzione di macchine e tecnologie ha trasformato i processi produttivi, accelerato la produzione di beni e generato nuove forme di organizzazione del lavoro. Questo ha comportato conseguenze sociali, economiche e ambientali significative, creando disuguaglianze, sfruttamento e alienazione.

Nella società contemporanea, siamo testimoni di una nuova rivoluzione industriale, caratterizzata dall’avvento di tecnologie digitali avanzate, intelligenza artificiale, automazione e interconnessione globale. Questa nuova ondata di trasformazione sta avendo effetti altrettanto profondi sulla società, l’economia e la vita delle persone.

I parallelismi tra le due rivoluzioni industriali possono essere identificati in vari aspetti. Innanzitutto, entrambe le rivoluzioni hanno portato a cambiamenti rapidi e destabilizzanti, sfidando le strutture sociali, culturali ed economiche esistenti. In entrambi i casi, si sono manifestati fenomeni di disuguaglianza, sfruttamento e alienazione, con la concentrazione del potere economico e la marginalizzazione di determinati gruppi sociali.

Inoltre, entrambe le rivoluzioni hanno sollevato domande fondamentali sul ruolo dell’individuo nella società, sul significato del lavoro e sulla natura stessa dell’esistenza umana. Sia nel contesto della rivoluzione industriale passata che in quello della rivoluzione industriale contemporanea, si pone l’interrogativo su come preservare la dignità umana, promuovere l’equità e affrontare le sfide sociali, economiche e ambientali che derivano da tali trasformazioni.

La scuola di Francoforte, con il suo approccio critico e la sua attenzione alle dinamiche di potere, alle disuguaglianze e alle forme di dominio, offre strumenti concettuali per comprendere e affrontare i problemi derivanti dalla nuova rivoluzione industriale. I pensatori della scuola di Francoforte ci invitano a interrogare il nostro ruolo nella società, a considerare le implicazioni delle nuove tecnologie e a cercare alternative che promuovano una società più giusta, equa e sostenibile.

Contestualizzazione storica

La scuola di Francoforte ha avuto origine nella prima metà del XX secolo, un periodo caratterizzato da profondi cambiamenti sociali, politici ed economici. Questo contesto storico ha avuto un impatto significativo sul pensiero dei pensatori della scuola di Francoforte e sulla loro critica sociale e culturale.

Durante il periodo in cui la scuola di Francoforte era attiva, la società si stava riprendendo dagli effetti devastanti della Prima Guerra Mondiale e affrontava le conseguenze della Grande Depressione. L’emergere di movimenti politici totalitari, come il nazismo in Germania, sollevò preoccupazioni profonde sulla democrazia, sulla libertà individuale e sulla condizione umana.

Parallelamente, la rivoluzione industriale del passato stava trasformando radicalmente la società. L’introduzione di macchinari, la produzione di massa e l’urbanizzazione avevano generato una rapida industrializzazione, ma anche problemi come la disoccupazione, la povertà e l’alienazione dei lavoratori. Questi cambiamenti socio-economici hanno fornito il contesto in cui i pensatori della scuola di Francoforte svilupparono le loro analisi critiche.

Attraverso il loro lavoro, i pensatori della scuola di Francoforte esplorarono le implicazioni sociali, culturali ed economiche di questi cambiamenti. Adorno, Horkheimer, Marcuse e gli altri filosofi della scuola di Francoforte criticarono l’alienazione prodotta dal capitalismo industriale, l’omogeneizzazione culturale e la perdita di individualità nella società moderna.

Analisi dei cambiamenti socio-economici e culturali

I pensatori della scuola di Francoforte analizzarono gli effetti della rivoluzione industriale del passato sulla società e svilupparono concetti chiave come l’industria culturale, l’alienazione e la razionalità strumentale. Questi concetti hanno influenzato il modo in cui comprendiamo le dinamiche sociali ed economiche della nostra epoca.

L’industria culturale, ad esempio, si riferisce alla commercializzazione della cultura e all’omologazione dei prodotti culturali per adattarli ai gusti e alle aspettative del mercato. I pensatori della scuola di Francoforte sostenevano che l’industria culturale promuovesse l’omogeneizzazione e l’alienazione, in quanto le produzioni culturali venivano standardizzate e il pubblico veniva incoraggiato al conformismo e al consumo passivo.

L’alienazione, un concetto centrale nel pensiero della scuola di Francoforte, si riferisce alla perdita di connessione e di controllo sul proprio lavoro e sulla propria vita. Secondo i pensatori della scuola di Francoforte, l’alienazione era una conseguenza dell’organizzazione capitalistica della produzione, in cui i lavoratori venivano sfruttati e trattati come meri strumenti di produzione.

Infine, il concetto di razionalità strumentale si riferisce alla tendenza di ridurre tutto a logica e strumentalità, senza considerare i valori umani, le emozioni e le implicazioni sociali. Questa razionalità strumentale, secondo i pensatori della scuola di Francoforte, aveva permeato molti aspetti della società moderna, dalla politica all’economia, generando un mondo privo di significato e finalità umane.

Analisi della nuova rivoluzione industriale contemporanea

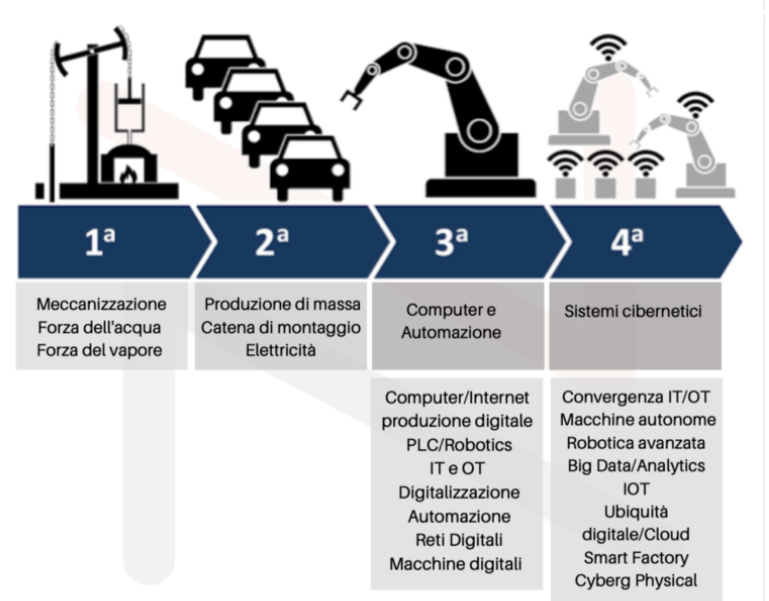

Nel contesto attuale, stiamo vivendo una nuova rivoluzione industriale che è caratterizzata dall’avanzamento delle tecnologie digitali, dell’intelligenza artificiale, dell’automazione e di altre innovazioni. Questi progressi tecnologici stanno apportando trasformazioni significative nella società, nell’economia e nelle relazioni umane, e possiamo tracciare un parallelo con gli effetti della rivoluzione industriale del passato che hanno influenzato i pensatori della scuola di Francoforte.

Le caratteristiche principali di questa nuova rivoluzione industriale includono l’automazione dei processi produttivi, l’integrazione di macchine intelligenti e algoritmi nelle attività umane, la raccolta e l’analisi massiccia dei dati, e l’interconnessione globale attraverso internet. Queste tecnologie stanno trasformando il modo in cui lavoriamo, produciamo, comunichiamo e viviamo.

L’automazione e l’intelligenza artificiale stanno rivoluzionando il mondo del lavoro, con l’automazione che sostituisce sempre più attività che un tempo erano svolte dagli esseri umani. Questo solleva preoccupazioni sulla perdita di posti di lavoro e sull’aumento delle disuguaglianze economiche. Inoltre, l’automazione può contribuire all’alienazione dei lavoratori, poiché si riduce il senso di controllo e partecipazione nelle attività lavorative.

La raccolta e l’analisi massiccia dei dati, insieme all’integrazione di algoritmi e intelligenza artificiale nelle decisioni, stanno influenzando i processi decisionali in diversi settori. Questo solleva questioni riguardo alla privacy, alla manipolazione delle informazioni e alle implicazioni etiche nell’utilizzo dei dati personali. Inoltre, l’interconnessione globale attraverso internet sta cambiando il modo in cui ci relazioniamo, creiamo comunità e accediamo alle informazioni, ma può anche portare a fenomeni come la dipendenza da dispositivi tecnologici e la diffusione di disinformazione.

I pensatori della scuola di Francoforte ci offrono una lente critica per comprendere gli effetti di questa nuova rivoluzione industriale contemporanea. Le loro analisi sulla mercificazione della cultura, sull’alienazione e sulla razionalità strumentale possono essere applicate anche a questi nuovi sviluppi. Essi ci invitano a interrogare i valori, le finalità e gli impatti umani di questa trasformazione tecnologica.

Tuttavia, è importante riconoscere che la situazione attuale presenta sfide uniche rispetto al passato. La velocità e l’ampiezza delle trasformazioni tecnologiche possono rendere difficile comprendere appieno le loro implicazioni e adattarsi ai cambiamenti che ne derivano. Pertanto, è necessario un approccio critico e una riflessione continua per valutare gli impatti sociali ed economici di questa nuova rivoluzione industriale e affrontare le sfide che sorgono.

Paralleli tra passato e presente

Quando consideriamo gli effetti della rivoluzione industriale del passato e della nuova rivoluzione industriale contemporanea, emergono diverse similitudini che possono essere analizzate in relazione ai temi trattati dai pensatori della scuola di Francoforte.

Uno dei paralleli evidenti riguarda l’impatto sociale ed economico di entrambi i periodi di trasformazione industriale. Nel passato, la rivoluzione industriale ha portato a profonde disuguaglianze economiche, sfruttamento dei lavoratori e alienazione da parte del sistema capitalista emergente. Allo stesso modo, la nuova rivoluzione industriale contemporanea solleva preoccupazioni simili, come la polarizzazione delle ricchezze, l’instabilità lavorativa e la precarietà dell’occupazione.

Un altro tema comune è la mercificazione e la razionalità strumentale. I pensatori della scuola di Francoforte hanno esaminato criticamente il modo in cui la società moderna tende a trasformare tutto, compresi i beni culturali e l’arte, in merce, sottoponendoli alle leggi del mercato. Questo tema è altrettanto rilevante nella nuova rivoluzione industriale, in cui l’accesso alle informazioni, la comunicazione e persino l’esperienza umana possono essere oggetto di sfruttamento commerciale.

Inoltre, sia nel passato che nel presente, si pongono interrogativi sulla perdita di senso e la disumanizzazione. I pensatori della scuola di Francoforte hanno affrontato il concetto di alienazione, evidenziando come l’individuo può sentirsi scollegato dalla sua umanità e privo di controllo sulle proprie vite. Nella nuova rivoluzione industriale, la tecnologia avanzata può portare a un senso di smarrimento e disorientamento, in cui le persone si sentono sempre più subordinate alle macchine e alla logica del profitto.

Infine, entrambi i periodi di trasformazione industriale hanno sollevato la necessità di un pensiero critico e di una prospettiva sociale più ampia. I pensatori della scuola di Francoforte hanno cercato di analizzare e comprendere le dinamiche sociali, culturali ed economiche della loro epoca, ponendo l’accento sulla necessità di una critica sociale. Nella nostra era di rapida trasformazione tecnologica, abbiamo bisogno di una riflessione critica simile per valutare i cambiamenti, esaminare i loro effetti sulla società e adottare approcci responsabili e umani all’innovazione.

L’importanza della riflessione critica è cruciale nell’era della nuova rivoluzione industriale. Di fronte a un panorama di cambiamenti tecnologici e sociali così rapidi, diventa fondamentale porsi domande critiche sulla direzione che sta prendendo la nostra società, sull’impatto che tali cambiamenti hanno sulla nostra vita quotidiana e sulle conseguenze a lungo termine che potrebbero derivarne.

La riflessione critica ci permette di esplorare le dinamiche di potere, le disuguaglianze e le ingiustizie che potrebbero essere perpetuate o amplificate dalla nuova rivoluzione industriale. Ci aiuta a mettere in discussione il paradigma dominante e a considerare alternative che promuovano una società più equa, sostenibile e umana.

Una delle sfide principali è quella di superare la mentalità del “business as usual” e di considerare soluzioni innovative e orientate al bene comune. Questo richiede una partecipazione attiva da parte di individui, comunità e istituzioni, che si impegnano a promuovere valori come l’inclusione, la solidarietà e la sostenibilità.

L’educazione riveste un ruolo fondamentale in questo processo. È attraverso l’educazione (e l’approccio al dubbio) che possiamo sviluppare una mentalità critica e una consapevolezza dei problemi sociali e ambientali che affrontiamo. Dobbiamo incoraggiare una formazione che vada oltre la mera acquisizione di competenze tecniche, ma che promuova la capacità di analisi critica, il pensiero creativo e la consapevolezza sociale.

Inoltre, è essenziale promuovere il dialogo e la partecipazione attiva di tutte le parti interessate: individui, organizzazioni, governi e aziende. Dobbiamo costruire ponti tra i diversi settori della società per affrontare congiuntamente le sfide e trovare soluzioni collaborative.

In conclusione, nell’era della nuova rivoluzione industriale, è fondamentale abbracciare la riflessione critica come strumento per comprendere e affrontare le trasformazioni che stiamo vivendo. Dobbiamo porci domande difficili, mettere in discussione le logiche dominanti e cercare alternative che promuovano una società più equa, sostenibile e umana. Solo attraverso un approccio critico e collaborativo potremo plasmare il futuro in modo consapevole, responsabile e sostenibile.

Un altro grande pensatore Zygmunt Bauman disse: “… il vecchio modo di fare le cose non funziona più, ma non abbiamo ancora trovato il nuovo modo di farle”