C’è un nome antico che l’Afghanistan si è guadagnato sul campo, e che da secoli attraversa la storia come un mormorio inquieto: la tomba degli imperi.

Lo chiamano così perché chiunque abbia provato a conquistarlo – con armi, ideologie, imperi o illusioni – vi ha trovato solo rovine.

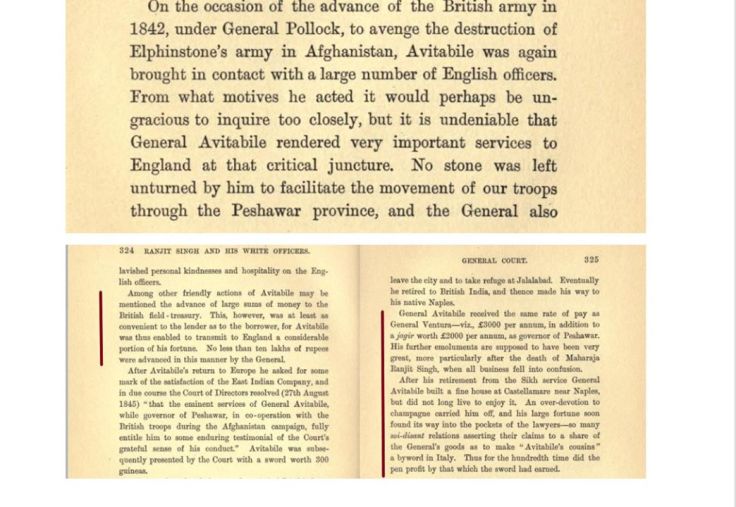

Gli inglesi, nell’Ottocento, persero interi eserciti sui passi ghiacciati.

L’Unione Sovietica, nel 1979, vi lasciò sangue, orgoglio e infine l’anima, accelerando il proprio collasso.

Gli americani, con la guerra più lunga della loro storia, pensavano di plasmare la nazione con satelliti, droni, contratti e buone intenzioni. Dopo vent’anni, sono ripartiti da dove erano venuti, lasciando dietro polvere, vendetta e l’eco familiare del fallimento.

Eppure, c’è stato un tempo in cui un uomo solo, senza impero alle spalle, senza eserciti permanenti né ideologie da difendere, riuscì là dove tutti, prima e dopo, avrebbero fallito.

Non perché fosse un eroe. Forse perché non lo era affatto.

Si chiamava Paolo Avitabile. Era napoletano. E fece pagare le tasse in Afghanistan.

Agerola, 1791. Nato tra le alture della Costiera Amalfitana, Paolo Crescenzo Martino Avitabile aveva nel sangue la durezza della roccia e negli occhi il mare lontano. Cresciuto in povertà, imparò presto che la disciplina è un’arma. Si arruolò nell’artiglieria borbonica, combatté con i francesi di Murat, finì mercenario in Persia, poi in India.

Dovunque andasse, lasciava dietro di sé l’odore acre della polvere da sparo e la sensazione che il peggio stesse ancora per arrivare.

Nel 1827 approdò a Lahore, nella corte cosmopolita del maharaja sikh Ranjit Singh. Era uno dei tanti avventurieri europei arruolati per addestrare le truppe. Ma Avitabile non era come gli altri. Non cercava onore. Cercava controllo. E capiva il disordine meglio di chiunque altro. Fu così che, nel 1835, gli fu affidato il comando di Peshawar, città di frontiera ai margini dell’impero sikh, ultima soglia prima del caos afghano.

Peshawar era un inferno: tribù ribelli, fazioni in guerra, predoni, corruzione, omicidi all’ordine del giorno. La legge non valeva nulla, la parola meno di zero. Nessuno pagava le tasse. Nessuno obbediva a nessuno. Fino al giorno in cui arrivò Abu Tabela.

Così lo chiamavano gli afghani: “il padre dei tamburi”. Non perché suonasse. Ma perché quando parlava lui, tacevano tutti.

Avitabile impose la legge con una brutalità sistematica. Impiccava ogni giorno, a orari fissi. I ladri venivano impalati. Ai bugiardi si tagliava la lingua e la si esponeva nel bazar, come avvertimento. I corrotti sparivano. I capi religiosi che incitavano alla ribellione, anche loro. La sua giustizia era semplice, rapida, spietata. Non trattava. Non spiegava. Eppure, in pochi mesi, la città riprese a respirare.

I mercanti tornarono. I bambini giocarono per strada. Le tasse venivano riscosse. E nessuno, ma proprio nessuno, si azzardava a discutere.

Un ufficiale britannico, colpito dalla ferocia dell’ordine imposto, un giorno gli chiese:

— “Ma è vero che fate impiccare la gente per dissuadere i ladri?”

— “No !”, rispose Avitabile, “li impicco perché hanno rubato. Se poi questo dissuade, tanto meglio.”

La sua fama divenne leggenda. Nei villaggi ai piedi dell’Hindukush si raccontava che Abu Tabela parlasse con i morti. Altri dicevano che avesse firmato un patto con il diavolo. Ma nessuno osava sfidarlo. Perché chi lo faceva, non ne parlava più.

Nel 1843 lasciò l’India. Tornò ad Agerola, con bastoni d’avorio, sete da Delhi e qualche cassa piena d’oro. Si costruì una villa. Tentò di essere un gentiluomo. Ma ogni notte si svegliava, camminava per ore, parlava nel sonno in pashtu. Non si fidava nemmeno del cuscino: sotto, teneva ancora la sciabola.

Morì nel 1850. Aveva 59 anni. Lo seppellirono nella chiesa di San Martino, a Campora. Non gli fecero statue in piazza, ma ancora oggi la sua tomba è lì, tra le montagne che l’avevano visto nascere. Nessuno sa se abbia trovato pace.

A Peshawar, invece, la leggenda non è mai morta. Ci sono ancora anziani che raccontano di lui ai bambini disobbedienti. E qualcuno, a bassa voce, dice che in certe notti, quando il vento scende dal passo di Khyber e fa tremare le lanterne, un’ombra si aggiri per le strade.

“Paṭa kra, zoya, Abu Tabela rāstənēgi”

«Sta’ buono, figlio mio,» sussurra una madre, «… che torna Abu Tabela.»

E il bambino si raddrizza. Come allora. Come sempre.

Napoli non si spiega.

Si attraversa.

Episodio zero – Topografie dell’invisibile

Viaggio narrativo attraverso i codici nascosti di Napoli: un portale d’accesso a una città che si legge come un metaverso, si ascolta come una foresta, si vive come una soglia.

Episodio 1 – Napoli, foresta antropologica

La città come rizoma culturale: ecosistemi urbani autonomi, estetiche endogame, periferie relazionali, zone di attrito tra sistemi. Napoli come organismo vivo che resiste alla mappa.

Episodio 2 – Napoli, il metaverso reale

Napoli come città-avatar, sistema immersivo. Dove ogni quartiere è una land, ogni nome un protocollo di accesso, e il corpo stesso è un visore. La realtà qui è più complessa della simulazione.

Episodio 3 – Quando il vicolo sa che ore sono

Napoli non ha bisogno di orologi. In certi vicoli, il tempo si legge nei gesti, negli odori, nei rituali che si ripetono con precisione millimetrica ogni giorno.

Lascia un commento