File ordinate. Audioguide che sussurrano date e misure. Foto veloci sotto un soffitto che nessuno davvero guarda.

Centinaia di persone passano davanti a un capolavoro e, paradossalmente, quasi nessuno lo incontra.

L’Arte Sacra oggi si visita. Ma sempre più raramente si vive.

La consumiamo come uno scenario: bella, luminosa, fotografabile. Eppure muta. Non perché abbia perso potenza, ma perché abbiamo cambiato dispositivo: abbiamo perfezionato la logistica e smarrito l’esperienza.

Il paradosso è semplice: più aumentano i visitatori, più si riduce la comprensione.

Non è una critica al pubblico. È una constatazione sul contesto: la folla accelera, spinge, frammenta l’attenzione. E il sacro, senza tempo e senza sosta, si spegne.

⟶ Continua a leggere l’analisi completa

- L’arte sacra nasce come esperienza comunitaria, non come oggetto da esposizione.

- Musei affollati e grandi mostre aumentano i visitatori ma riducono la comprensione.

- Senza contesto, rito e lentezza il sacro diventa solo scenografia.

- Il modello alternativo è il “museo diffuso”: opere nei luoghi originari, percorsi, comunità protagoniste.

- Non servono spettatori: servono pellegrini.

Se ti fermi un momento a pensarci, la contraddizione è evidente.

Abbiamo reso l’Arte Sacra più accessibile: più mostre, più aperture, più eventi, più “valorizzazione”. Eppure la sensazione diffusa è opposta: la guardiamo di più, la capiamo di meno. È come se avessimo moltiplicato le occasioni e impoverito l’incontro.

Le grandi mostre celebrano l’estetica, e spesso lo fanno benissimo.

Ma con l’Arte Sacra accade qualcosa di particolare: il successo di pubblico può coincidere con una perdita di densità. Perché molte opere non nascono per essere “esposte”, nascono per funzionare dentro una relazione: un altare, una navata, una comunità, un tempo liturgico, una luce precisa, un gesto ripetuto.

Quando quell’ecosistema viene rimosso, resta il capolavoro e scompare il dispositivo spirituale.

L’opera diventa autonoma, isolata, universalizzata.

Più “pulita”. Più “museale”. E insieme più lontana da ciò per cui era stata creata.

Poi c’è la questione materiale, banale e decisiva: la folla.

Prova a immaginare cosa succede davvero nelle giornate di pienone. Il suono dei passi, l’ansia di non rallentare, lo sguardo che scivola, la pressione sociale del flusso continuo.

In quelle condizioni non entri in contemplazione: entri in gestione. Il cervello passa in modalità pratica, quasi difensiva: avanzare, non perdere il gruppo, non intralciare.

È un’attenzione povera, frammentata, “di passaggio”.

E l’Arte Sacra non è fatta per il passaggio.

È fatta per la soglia.

Un tempo le immagini non si guardavano da lontano come si guarda una vetrina.

Si attraversavano. Le chiese non erano contenitori di opere: erano luoghi di trasformazione. Si entrava con il corpo prima che con gli occhi. Si camminava, si sostava, si pregava. Non si “fruiva”: si apparteneva.

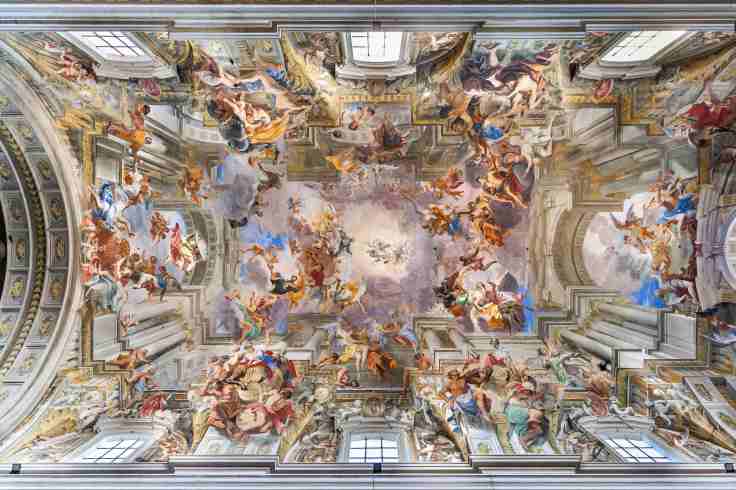

Pensiamo a un esempio semplicissimo e geniale: la chiesa di Sant’Ignazio a Roma.

Il soffitto dipinto, da Andrea Pozzo, sembra aprirsi all’infinito, ma quell’infinito non lo vedi ovunque. Devi metterti nel punto giusto. Devi fermarti, cercare, posizionarti. Solo allora la visione si compone. Non è un dettaglio tecnico: è una lezione.

Ti dice che non basta guardare. Serve una postura. Serve un tempo.

Lo stesso vale, in forma ancora più radicale, per Santiago de Compostela.

Lì la cattedrale non è un monumento “da visitare”. È la fine di un cammino. E la differenza tra arrivarci dopo giorni di strada o arrivarci in modo distratto non è romantica: è antropologica.

Il pellegrino entra predisposto. Stanco, vulnerabile, aperto.

E, a un certo punto, compie un gesto che oggi a molti sembra quasi inconcepibile: abbraccia.

L’arte non è davanti a lui, è dentro di lui. Non sta assistendo: sta compiendo.

Qui capisci l’errore di prospettiva che abbiamo normalizzato.

Abbiamo sostituito il pellegrino con il turista, il percorso con l’attrattore, la trasformazione con la visita.

E, senza accorgercene, abbiamo spostato il baricentro dal significato ai numeri: presenze, flussi, code, performance. La cultura diventa un sistema di gestione del pubblico.

E quando questo accade, il Sacro rischia due derive opposte ma convergenti: o diventa decorazione, un bellissimo fondale, oppure diventa appropriazione, un linguaggio di potere. Un cappellano carcerario lo ha detto in modo durissimo: ci sono contesti in cui i simboli religiosi vengono usati come scudo identitario, come monumento personale, come occupazione del senso. Non è devozione: è controllo simbolico. È il sacro ridotto a insegna.

A quel punto la domanda diventa inevitabile: come si educa lo sguardo?

Non “come si promuove”, ma come si restituisce profondità.

Perché l’Arte Sacra contiene sempre qualcosa che il visitatore moderno non vede: la funzione liturgica, la postura del corpo, il ritmo del tempo, la comunità che ha generato quel segno, la vita che lo ha abitato.

Non basta dare informazioni. Serve mediazione.

Non basta dire “che bello”. Serve imparare “cosa fa”.

E qui si innesta un altro paradosso contemporaneo, espresso con una provocazione sembra narrata dal prelato cappellano carcerario: dieci anni di racconti edificanti non hanno generato nuove vocazioni, mentre immaginari più oscuri hanno prodotto linguaggi, modelli, imitazione. Anche questa non è una predica.

È una diagnosi sul potere delle narrazioni: il bene raccontato in modo rassicurante consola; il bene vissuto come esperienza genera scelta.

Se l’immaginario del bene non è antropologicamente credibile e desiderabile, resta intrattenimento morale. Non diventa vita. (E la fascinazione del male prevale.)

È per questo che la parola decisiva, oggi, non è “valorizzazione”.

È “riattivazione”.

Riattivare significa: restituire l’opera al suo ecosistema.

Non per nostalgia, ma per efficacia simbolica.

E qui entra in modo naturale la proposta che più di tutte tiene insieme teoria e pratica: il museo diffuso.

Non un edificio che raccoglie opere, ma un territorio che racconta storie. Chiese, oratori, cappelle, confraternite, archivi, feste, ritualità, memorie. Non pezzi isolati, ma una trama. Non capolavori strappati al luogo, ma opere vissute dove sono nate.

Il museo diffuso non sposta l’arte. Sposta il visitatore.

Lo costringe, nel senso più bello del termine, a rallentare, a camminare, a attraversare. A fare esperienza del contesto. A incontrare comunità. A distinguere tra visita e presenza.

E a quel punto la tecnologia, se c’è, cambia ruolo: non diventa una scorciatoia spettacolare, ma un amplificatore educativo.

Serve a far vedere ciò che non si vede, a ricostruire livelli di senso, a guidare posture, a rendere il cammino leggibile. Non sostituisce il luogo. Lo rende più abitabile.

In fondo è una conclusione semplice, quasi ovvia, e proprio per questo potente:

forse non abbiamo bisogno di nuove mostre. Forse abbiamo bisogno di nuovi cammini.

Meno vetrine e più soglie. Meno folla e più silenzio. Meno consumo e più appartenenza.

Perché il Sacro non è fatto per produrre spettatori.

È fatto per generare pellegrini.

Lascia un commento