Ogni giorno milioni di persone “fanno politica” con il pollice.

Scorrono. Mettono like. Commentano. Si indignano. Condividono.

E alla fine della giornata hanno la sensazione di aver partecipato. Di aver preso posizione. Di aver fatto la loro parte.

Eppure succede qualcosa di strano: più parliamo di politica online, meno sembriamo capirla. Più discutiamo, più ci polarizziamo. Più siamo connessi, più diventiamo tribù.

Non è apatia.

Non è disinteresse.

Non è “antipolitica”.

È un errore di progettazione.

Abbiamo confuso la socialità digitale con la democrazia digitale.

È come scambiare un centro commerciale per un’agorà.

I social network non sono nati per farci deliberare.

Sono nati per farci reagire.

E se l’ambiente è costruito per l’impulso, non può produrre riflessione.

Forse il problema non sono i cittadini. Forse è l’architettura cognitiva dentro cui li costringiamo a decidere.

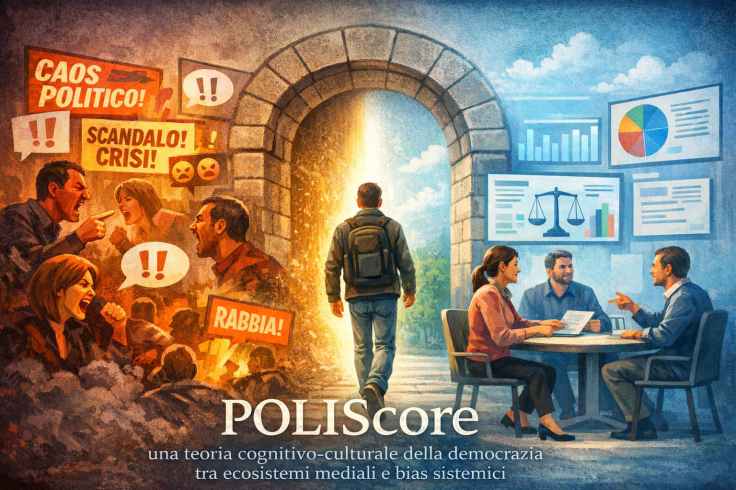

Da questa domanda nasce POLIScore.

⟶ Continua a leggere la riflessione

POLIScore. Verso una teoria cognitivo-culturale della democrazia tra ecosistemi mediali e bias sistemici

C’è una confusione, oggi, che sembra innocua e invece è strutturale: crediamo che “parlare di politica online” equivalga a “partecipare democraticamente”. È una sovrapposizione che avviene senza cattive intenzioni, quasi per abitudine. Eppure, su questa sovrapposizione, si regge una parte del cortocircuito contemporaneo.

Negli ultimi vent’anni la politica è entrata nello schermo. Ma non è entrata in uno spazio neutro. È entrata in piattaforme commerciali progettate per massimizzare il tempo di permanenza, la frequenza delle interazioni, la produzione di dati. Non la comprensione. Non la qualità del giudizio. Non la deliberazione.

È qui che la diagnosi cambia: non stiamo osservando “solo” un deterioramento del dibattito pubblico. Stiamo osservando un adattamento forzato della politica a un habitat cognitivo che non è nato per ospitarla.

La logica è semplice, quasi brutale: più reagisci, più produci segnali. Più produci segnali, più la piattaforma può prevederti, indirizzarti, trattenerti. In questo ecosistema la forma ideale del contenuto è quella che accelera: breve, emotiva, immediata, polarizzante. Perché è la forma che garantisce risposta.

Quando la politica passa da qui, finisce per assomigliargli. Smette di essere un processo di confronto e diventa una successione di stimoli. Non scegli: scatti. Non ragioni: riconosci un segnale. Non deliberi: appartieni.

E qui entra in gioco una cosa spesso sottovalutata: il cervello viene prima della politica.

Non perché la politica sia “meno importante”, ma perché ogni scelta politica passa attraverso una mente. E la mente ha le sue scorciatoie, le sue economie, i suoi automatismi.

Kahneman ha descritto questa dinamica distinguendo due modalità: un Sistema 1 rapido, intuitivo, automatico; e un Sistema 2 lento, riflessivo, analitico. Il primo serve per sopravvivere, reagire, semplificare. Il secondo serve per ragionare, confrontare, sospendere il giudizio.

Ora, la domanda non è “quale dei due sia migliore”. La domanda è: quale dei due viene chiamato in causa dall’ambiente in cui ti trovi.

Se ti trovi in un feed progettato per lo scroll infinito, per la notifica che ti strappa via, per il titolo che urla, per il contenuto che alza l’arousal emotivo, tu non “scegli” di usare il Sistema 1. Ci finisci dentro. È la piattaforma che ti ci porta.

E se l’ambiente ti allena ogni giorno alla reazione, non puoi aspettarti che, quando il tema diventa serio, il tuo cervello passi spontaneamente alla deliberazione. Non per cattiva volontà: per inerzia cognitiva. Per abitudine. Per progettazione.

Qui McLuhan diventa concreto: il medium non è solo un canale. È un ambiente mentale. Un’ecologia cognitiva. Un luogo in cui certe forme di pensiero vengono premiate e altre disincentivate.

In questa ecologia, la complessità politica viene compressa.

Non perché la realtà sia diventata semplice, ma perché il formato lo richiede.

La complessità è costosa: richiede tempo, attenzione, contesto.

Il feed, invece, chiede velocità. E la velocità chiede binarismo.

Approvo/non approvo.

Con me/contro di me.

Noi/loro.

Questa compressione cognitiva produce un secondo effetto: la polarizzazione affettiva. Non stai solo “discutendo idee”. Stai difendendo appartenenze. E l’altro non è un interlocutore: è una minaccia identitaria.

È così che la politica, dentro i social, smette gradualmente di essere un campo di confronto e diventa un campo di riconoscimento tribale.

E qui arriva un punto delicato: tutto questo non succede solo perché “gli algoritmi sono cattivi”. Succede perché gli algoritmi sono coerenti con l’obiettivo economico delle piattaforme. Non sono progettati per far emergere il migliore argomento. Sono progettati per far emergere il contenuto che genera più risposta.

Zuboff lo chiama capitalismo della sorveglianza: un sistema in cui la previsione e la modulazione del comportamento diventano valore. In quel sistema, l’emozione ad alta intensità è la valuta più affidabile.

E se l’emozione è la valuta, allora la politica viene “prezzata” in emozione.

La posta in gioco, però, è enorme: perché noi continuiamo a chiamare “partecipazione” ciò che spesso è solo “reazione guidata”.

A questo punto entra in scena il vero digital divide, quello che non si vede.

Non è l’accesso. Non è la banda. Non è lo smartphone.

È la competenza interpretativa.

Eszter Hargittai parla di “second-level digital divide”: la distanza tra chi sa usare gli strumenti e chi sa comprenderli. Jan van Dijk descrive il divide come un modello multilivello che include motivazione, competenze, uso e benefici. In poche parole: puoi essere connesso e restare epistemicamente fragile.

Viviamo in questa condizione: iperconnessione e precarietà epistemica.

Tantissimi contenuti. Pochissimi strumenti per valutarli.

Molte opinioni. Poco metodo.

Ed è qui che si compie il cortocircuito decisivo: se l’unico modello pratico che hai di “partecipazione” è quello del social, allora finirai per sovrapporre la dinamica emozionale del feed all’idea stessa di democrazia digitale.

Ma la democrazia digitale non coincide con la comunicazione digitale.

Non coincide con la visibilità.

Non coincide con la rumorosità.

La democrazia digitale è, prima di tutto, un insieme di condizioni cognitive e infrastrutturali che rendono possibile la deliberazione.

E qui arriva il punto che ribalta tutto: se vuoi cittadini riflessivi, devi progettare ambienti riflessivi.

Per anni abbiamo creduto che bastasse “educare le persone”. È vero: serve educazione civica, serve alfabetizzazione digitale, serve cultura critica. Ma non basta, se l’ambiente resta progettato per fare l’opposto.

Pretendere ragionamento dentro un ambiente progettato per l’impulso è come pretendere silenzio dentro una discoteca. Non è una colpa morale: è un problema di architettura.

Quello che serve è introdurre micro-rituali epistemici.

Interruzioni minime del riflesso automatico.

Dispositivi che rallentano, contestualizzano, verificano.

Non per censurare. Non per controllare.

Ma per cambiare le condizioni in cui il giudizio nasce.

È su questa idea che POLIScore si colloca come qualcosa di diverso da una “piattaforma”. POLIScore è pensato come infrastruttura civica cognitiva: un ambiente normato che sostituisce la reazione con la verifica, il commento con l’argomentazione, l’emozione con la coerenza, l’engagement con la comprensione.

Non perché l’emozione sia “sbagliata”, ma perché non può essere il criterio dominante quando la posta in gioco è collettiva.

Non perché l’opinione debba essere “addomesticata”, ma perché un’opinione senza contesto è un riflesso. E un riflesso, in politica, è facilmente manipolabile.

Qui la differenza è sottile ma decisiva: POLIScore non mira a quantificare il giudizio. Mira a rendere possibile il giudizio.

Il valore non sta nel numero finale.

Sta nei criteri che ti costringono a portare dentro quel numero.

In questo senso POLIScore è anche una forma di paideia digitale: un’educazione civica implicita che nasce dall’architettura stessa, non da un manuale da studiare. Un ambiente che ti invita, quasi senza che tu te ne accorga, a fare una cosa che oggi è diventata rara: fermarti un secondo, vedere le fonti, capire il contesto, sostenere una posizione.

E qui la posta in gioco diventa chiara: la democrazia digitale non fallisce perché le persone sono stupide. Fallisce perché abbiamo costruito arene che premiano l’impulso e poi pretendiamo saggezza.

Abbiamo confuso il rumore con la partecipazione.

Abbiamo confuso la reazione con la deliberazione.

Abbiamo confuso il feed con l’agorà.

Forse è tempo di fare un passo indietro.

E progettare luoghi dove, prima di esprimere un’opinione, sia finalmente possibile capire di cosa stiamo parlando.

POLIScore nasce da qui: non per “dare voce a tutti”, ma per dare a tutti gli strumenti per capire la propria voce.

Lascia un commento