Vecchiaia, lutto, caregiving e identità

Piccola anatomia della vecchiaia – Episodio 2

La vecchiaia, da lontano, è una parola astratta: un problema demografico, una curva dell’Istat, una fase della vita come le altre.

Da vicino, invece, è un laboratorio estremo dell’identità.

Lo scopri quando non la guardi nei numeri ma nei volti: un padre che si spegne lentamente dopo la vedovanza, uno zio che è stato protagonista silenzioso della storia del dopoguerra e che all’improvviso ha bisogno di qualcuno che lo aiuti ad alzarsi dal letto, un personaggio pubblico che per decenni ha costruito la propria immagine come una corazza e che, dopo una depressione, torna in tv con un’altra luce negli occhi.

In tutti questi casi accade qualcosa di simile: i ruoli si sgretolano, le maschere si incrinano, i personaggi che abbiamo interpretato per anni non bastano più.

Resta l’Uomo, con le sue fragilità, il suo bisogno di dialogo, la sua fatica a riconoscersi quando non è più “qualcuno per gli altri”.

È qui che le intuizioni di Pirandello, sull’Io come forma fragile, sulla distanza tra persona e personaggio, smettono di essere solo letteratura e diventano una lente per leggere ciò che accade davvero nella vecchiaia.

Questa è una riflessione nata in famiglia, accanto a un padre e a uno zio che hanno attraversato il loro ultimo tratto in modi diversi, e che si è chiusa ad anello solo più tardi, davanti a uno schermo, con la figura lontana e vicina di Vittorio Sgarbi.

Un tentativo di capire che cosa resta di noi quando i personaggi invecchiano, e fino a che punto siamo disposti a guardarli mentre escono di scena.

La mia idea di vecchiaia non è nata sui libri.

È nata lì, tra un bicchiere d’acqua portato al momento giusto e uno sguardo perso nel vuoto, maturando definitivamente in una diretta televisiva.

Il declino visto (troppo) da lontano. Mio padre

Mio padre è invecchiato due volte.

La prima volta quando ha perso improvvisamente sua moglie, mia madre, il suo riferimento assoluto soprattutto quando i figli lontani.

Da fuori si direbbe: «È rimasto vedovo». Ma quell’etichetta è troppo piccola per ciò che succede davvero quando una presenza quotidiana, sedimentata in decenni di vita, all’improvviso scompare.

Io l’ho visto spegnersi lentamente.

Non è crollato di colpo. Ha continuato a fare le cose di sempre, almeno per un po’: i gesti, le abitudini, le frasi. Ma era come se, dietro, l’impalcatura che teneva insieme tutto avesse iniziato a vibrare, a perdere pezzi.

Per dieci anni ho assistito a questo declino, purtroppo più da figlio che passa, chiama, accompagna, che non da caregiver pieno.

E questa distanza è stata una ferita: abbastanza vicino da vedere la caduta, troppo lontano per sostenerla davvero.

Guardavo mio padre e avevo la sensazione che non stesse vivendo solo un lutto, ma una perdita di sé.

Non era più marito, non era più “una metà di una coppia”: era un uomo solo con una cagnetta di compagnia sulla carrozzella, con una storia alle spalle che non trovava più un interlocutore privilegiato.

Chi gli restituiva ogni giorno l’immagine di chi era stato?

Chi gli diceva: «Ti ricordi quella volta che…?»

Il declino visto (troppo) da lontano. Mio padre

A poco a poco, le giornate sembravano riempirsi di meno.

I progetti si accorciavano.

Gli orizzonti si ritiravano dentro il perimetro di poche stanze.

Quella è stata la mia prima lezione sulla vecchiaia: quando muore la persona con cui hai costruito il tuo racconto di vita, non perdi solo lei.

Rischi di perdere il senso di te stesso.

Il mito che diventa corpo. Mio zio

Qualche anno dopo, ho vissuto un’altra vecchiaia.

Questa volta l’ho vissuta da vicino, quasi tralasciando il lavoro e i viaggi, nella forma totale del caregiver.

Mio zio non era solo “lo zio”: era una figura quasi leggendaria nella mia famiglia.

Da giovane lo guardavo come si guarda un romanzo vivente:

- nel dopoguerra, ufficiale di collegamento del comando alleato a Napoli;

- poi delegato ONU per i rifugiati che fuggivano dalla cortina di ferro;

- poi dirigente di alto livello nel Dipartimento della Difesa americano per oltre mezzo secolo.

Incarichi importanti scoperti quasi per caso, documenti riservati, viaggi, decisioni pesanti di cui parlava poco, ma che si intuivano dietro un silenzio durato mezzo secolo.

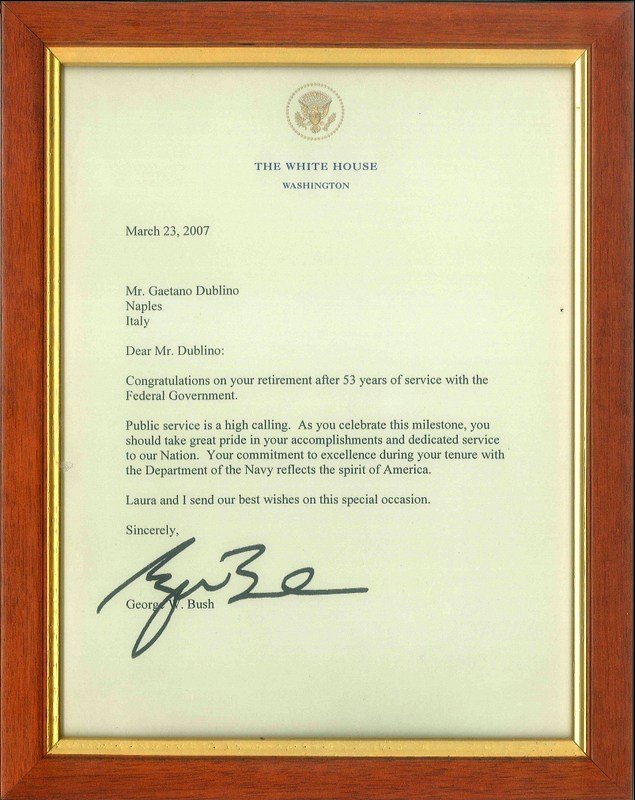

Un giorno quel silenzio ha preso anche la forma di una parete. Sopra la sua scrivania, tra qualche foto in bianco e nero e medaglie all’onore, c’era una cornice di legno chiaro: una lettera della Casa Bianca, firmata da George W. Bush, che lo ringraziava per cinquantatré anni di servizio al governo federale. Non era il trofeo di un generale da film, ma il dettaglio che inquadra finalmente il personaggio: il segno discreto di una vita passata dietro le quinte, abbastanza importante da essere notata in alto, abbastanza riservata da non finire mai nei libri di storia.

Solo allora, dopo anni, ho messo a fuoco davvero la scena: quella cornice, in mezzo alle medaglie al valore e ad altri riconoscimenti, mi faceva capire che mio zio aveva contato davvero, anche se quasi nessuno, fuori da quella stanza, sapeva chi fosse.

Poi sono arrivati gli ultimi anni.

Quell’uomo che aveva attraversato frontiere, dossier, crisi internazionali è entrato, alla fine, nello spazio stretto di una stanza. Paradossalmente, è lì che si è aperto davvero: il corpo indebolito lo costringeva a fermarsi, ma la voce, finalmente, era libera di raccontare. Da protagonista silenzioso di vicende globali era diventato un uomo da aiutare a sollevarsi, a camminare, a lavarsi: e proprio in quella distanza tra il peso della sua storia e la fragilità del presente si vedeva, in controluce, tutto il personaggio.

Fare da badante a una figura così non è stato solo una prova di resistenza fisica o emotiva.

È stato un esperimento estremo sull’identità.

Ogni volta che gli infilavo un maglione o lo accompagnavo in bagno, sentivo di vivere una scena doppiamente irreale: davanti a me c’era un anziano fragile, che aveva bisogno di me per non cadere. Dietro di lui, come un’ombra, intravedevo l’uomo che per decenni aveva deciso, diretto, coordinato operazioni delicate, in contesti che sembravano usciti da un film di operazioni speciali, ma di cui si sapeva nulla.

Le due immagini coesistevano, ma non si parlavano più.

Pirandello entra in scena (anche se la scena è una stanza)

È in questi momenti che Pirandello ha iniziato a diventare, per me, qualcosa di più di un autore studiato a scuola.

La sua idea che l’Io sia una forma fragile, un personaggio che la società ci appiccica addosso, ha iniziato a risuonare in modo quasi crudele.

Mio padre, vedovo, sembrava aver perso la “forma” di marito e di uomo così attivo nel glamour dell’ambiente pubblicitario, senza riuscire a trovarne un’altra.

Mio zio, ormai dipendente dall’aiuto, era come se stesse uscendo di scena dal ruolo di “uomo di potere” senza avere il tempo, o la forza, per costruirsi un nuovo copione.

Pirandello avrebbe detto che la maschera è caduta.

Solo che qui non eravamo a teatro.

Eravamo in cucina, in camera da letto, in corridoio con un deambulatore.

E allora la domanda si è fatta più tagliente:

quando cade la maschera, che cosa resta?

Resta l’uomo, certo.

Ma non sempre resta un uomo che si sente ancora qualcuno.

Un estraneo che credevo di conoscere da sempre

Questa riflessione l’ho portata dentro per anni, sedimentata sulle immagini di mio padre e di mio zio.

Si è chiusa ad anello solo di recente, quando la stessa dinamica l’ho vista accadere non dentro casa, ma sullo schermo: con un uomo che non ho davvero conosciuto personalmente, se non sfiorandolo in rare occasioni, ma che la televisione mi ha messo davanti per quarant’anni. Vittorio Sgarbi.

Per decenni Sgarbi è stato l’esempio perfetto del personaggio auto-costruito: il critico d’arte geniale e litigioso, il politico irruento, l’uomo di cultura che trasformava la polemica in stile, fino a fare del suo «capra!» un marchio di fabbrica.

In pubblico indossava una maschera impeccabile: brillante, aggressiva, instancabile.

Poi sono arrivati i mesi del silenzio, del ricovero, della depressione dichiarata.

La notizia del suo ricovero per una sindrome depressiva, del rifiuto di alimentarsi, delle tensioni familiari ha incrinato per la prima volta l’idea di un personaggio “inossidabile”, sempre sopra le righe, sempre in controllo.

Quando è riapparso in tv dopo questo lungo periodo, ospite di un programma super-popolare a parlare del suo libro e del suo ritiro forzato, non era più lo Sgarbi che avevamo visto mille volte.

C’era davvero poco, quasi nulla, del suo vecchio registro pubblico; si percepiva invece un’altra trama: il peso del corpo, il tempo dell’ospedale, ma soprattutto il lavoro interiore di un uomo che, almeno per un momento, sembrava aver deciso di scegliere e di dire “basta”.

Per me, che da anni portavo dentro le immagini di mio padre e poi di mio zio che si spegnevano, quella apparizione non è stata solo “cronaca di costume”.

È stata la conferma, in diretta, di una legge che vale per tutti: nessuna maschera regge all’urto prolungato del dolore, del tempo e della perdita.

Sgarbi è diventato, suo malgrado, uno specchio pubblico della stessa dinamica che avevo visto in famiglia: un uomo che aveva vissuto per decenni identificato con il proprio personaggio e che, a un certo punto, si è trovato, e forse ha anche scelto, a mostrarsi come individuo vulnerabile, ferito, attraversato dalla depressione.

Non ho bisogno di giudicare la sua storia personale, né di idealizzarla.

Mi basta constatare una cosa: anche lì, come con mio padre e con mio zio, la vecchiaia e la crisi hanno agito nello stesso modo, separando lentamente l’uomo dal suo ruolo, l’identità dalla maschera.

Vecchiaia, ruoli e sgretolamento

Guardando questi tre percorsi, quello di mio padre, quello di mio zio e quello esterno di Sgarbi, ho capito che la vecchiaia non è solo una fase di declino biologico: è un crash test dei ruoli.

Per anni ci convinciamo di essere:

- il lavoro che facciamo,

- le responsabilità che abbiamo,

- il rapporto che ci definisce (marito, moglie, padre, madre),

- il livello di potere o di riconoscimento che ci attribuiscono.

Finché tutto funziona, la nostra identità si appoggia su questa struttura.

È solida, ma è una solidità condizionata: regge finché regge il contesto.

La vecchiaia, soprattutto quando arriva accompagnata dal lutto, dalla malattia o da una crisi depressiva, mette alla prova questa architettura.

- Nel caso di mio padre, è stato il lutto a far saltare il pilastro centrale.

- Nel caso di mio zio, è stata la perdita del ruolo e del controllo.

- Nel caso di Sgarbi, è stata la fragilità psichica a incrinare la maschera di un personaggio che sembrava inesauribile.

In tutti e tre i casi ho visto la stessa cosa:

se l’identità aderisce troppo al personaggio che abbiamo interpretato, quando quel personaggio cade non si scrosta solo la superficie.

Rischia di crollare la struttura.

Il caregiver che vive la fine del personaggio

Stare accanto alla vecchiaia è una cosa.

Essere coinvolti, in modo diretto o indiretto, nel suo accompagnamento è un’altra cosa ancora.

Con mio padre, la distanza mi ha fatto sentire quanto possa essere feroce la solitudine: un uomo che ha perso la sua metà e che non trova più qualcuno con cui condividere il proprio racconto, giorno per giorno.

Mi ha mostrato che cosa succede quando, intorno a un anziano, manca un interlocutore stabile: non solo un aiuto pratico, ma una voce con cui tenere vivo il senso.

Con mio zio, invece, ho vissuto la vicinanza estrema del caregiving.

La mia giornata era intrecciata alla sua: vestire, lavare, accompagnare, controllare che non cadesse.

E dentro quei gesti ho visto un’altra verità: anche l’uomo più “importante” può diventare, alla fine, un corpo dipendente dagli altri.

Questa immersione cambia lo sguardo:

- ti costringe a vedere il potente come un essere completamente esposto;

- incrina per sempre l’idea di biografie “blindate”;

- ti insegna che la vera prova dell’identità non è quando tieni tutto sotto controllo, ma quando non tieni più in mano niente.

Fare da caregiver, in fondo, significa reggere lo sguardo su qualcuno che perde un personaggio dopo l’altro, senza potersi rifugiare dietro la scena.

E, allo stesso tempo, ti costringe a chiederti che cosa succederebbe se, un giorno, quel qualcuno fossi tu.

Vecchiaia libera o vecchiaia spogliata?

In teoria diciamo spesso che la vecchiaia è il tempo in cui “non devi più dimostrare niente a nessuno, dove siamo liberi”.

Suona bene, quasi consolatorio.

Ma quello che ho visto è più ambiguo.

Perché è vero: nella vecchiaia potremmo liberarci dall’ossessione del ruolo, dal bisogno di riuscire, dal ricatto del futuro.

Potremmo.

Però perché questo accada serve un lavoro interiore che non si inventa all’ultimo momento.

Serve aver iniziato, molto prima, a non identificarsi solo con ciò che si fa, con il ruolo che si ricopre, con l’immagine che gli altri hanno di noi.

Mio padre non ha avuto il tempo o gli strumenti per trasformare il lutto in una nuova forma di presenza.

Mio zio ha portato fino in fondo il peso di ciò che era stato, e questo ha reso ancora più duro accettare ciò che stava diventando.

Sgarbi ha mostrato in pubblico quanto sia faticoso riconoscere che la maschera non basta più, che dietro il personaggio c’è un uomo che cede.

Ho visto, più volte, una vecchiaia che spoglia, più che una vecchiaia che libera.

E ho capito che la differenza sta qui: se l’identità si è appoggiata quasi solo su ruoli, potere, performance, la vecchiaia te li toglierà uno per uno. Se non c’è altro, resterà il vuoto.

L’unica forma di libertà che mi interessa, a questo punto, non è uno slogan da rivendicare.

Somiglia di più a un lavoro silenzioso: allenare la mente, come scrivevo altrove, per non farsi trovare completamente nudi quando i personaggi iniziano a invecchiare davvero.

Cosa resta quando i personaggi invecchiano

Da mio padre ho imparato quanto un lutto possa dissolvere il senso di sé, se quell’Io era cucito quasi interamente addosso ad una relazione con moglie e figli.

Da mio zio ho imparato che neppure una biografia importante ti protegge dal momento in cui hai bisogno che qualcuno ti prenda per un braccio.

Da un estraneo famoso ho imparato che una maschera mediatica perfetta può creparsi, e che dietro può comparire, improvvisamente, un uomo costretto a fare i conti con se stesso per liberarsi della maschera.

Da tutti e tre ho imparato che la vecchiaia è un rivelatore crudele ma onesto:

- mostra su cosa abbiamo davvero fondato la nostra identità;

- mostra cosa resta quando togli i titoli, i ruoli, i palcoscenici, perfino la forza del corpo.

Non ne ricavo una morale edificante.

Ne ricavo, piuttosto, una domanda che torna e che non possiamo più evitare:

quanto c’è ancora di “personaggio” in ciò che stiamo vivendo?

E quanto spazio lasciamo, invece, a un modo di essere che non dipende solo dallo sguardo degli altri?

Questa domanda, infatti, non riguarda solo me.

È anche un monito sottovoce per chi si avvicina alla vecchiaia e per chi vive accanto a chi invecchia: chiedersi prima, finché c’è tempo, quanto della propria identità è appoggiato solo sui ruoli, e quanto è abitato da qualcosa che può resistere quando quei ruoli verranno meno.

Quando, soprattutto nella seconda parte della vita, inciampiamo in frasi come «Io sono libero», forse il punto non è quanto riusciamo a dirle forte, ma quanto reggono se le mettiamo a contatto con queste domande.

Hanno senso solo nella misura in cui ci aiutano a stare un po’ più onestamente con noi stessi nel tempo che arriva: con meno maschera possibile, sapendo che i personaggi invecchiano; con un po’ più di cura verso chi ci sta accanto, perché nessuno dovrebbe affrontare da solo il momento in cui il proprio personaggio esce di scena; e con la speranza che, sotto, resti ancora abbastanza uomo in noi e negli altri da poterci riconoscere.

Questo testo è il secondo episodio di “Piccola anatomia della vecchiaia” come lavoro mentale e identitario.

Il primo è: Allenare la mente all’alba degli anni di vita che restano.

Il terzo è: Un ponte di senso

Lascia un commento